子曰,不知生,焉知死?而对于眼下的产业地产而言,却是“不知死,焉知生?”只有多从失败和危险当中吸取经验教训,才能更好地生存发展下去。我们下面列出产业地产的五种典型死法以及真实的企业案例,希望大家提高警惕,三省吾身。

尽管当下产业地产行业受到各路资本热捧,但你要是将它视作一马平川、一本万利的营利捷径就大错特错了。我们认为,产业地产当中的复杂性和潜藏的风险,恐怕远远超出了市场人士的预判与控制。

君不见,任何一项经营性事业都是风险与利益的共存体,当见诸媒体端的只有利好,却不见风险时,是极其不正常的。其中原因可能很多,一方面,行业信息匮乏,舆论一边倒;另一方面,行业生态不健全,无法形成完整的、有效的信息源。当然,更不能排除行业操盘手为了自身利益所进行的大肆渲染与愚弄众生之举,这在以往很多行业都大肆盛行,我们很希望产业地产行业不要有这种情况才好。

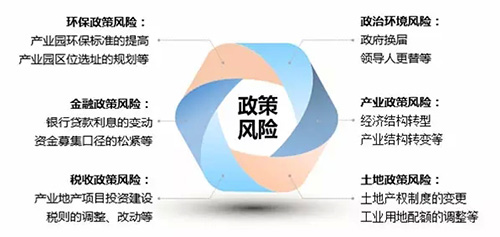

风险管理是运营管理的重要环节,对于以产业为关键核心的产业地产而言,同样如此。行业风险识别是产业地产风险管理的第一步,如何有效地判别出行业潜藏的风险因子,通过适当有效的方法加以控制对园区运营管理者而言至关重要。

死法1:死于政策依赖病

产业地产因其特殊性,受国家政策影响的波动性向来比较大,任何风吹草动,都能在行业内惊起一池波澜,在实际操作中,政策优惠、土地条件、税收减免等往往也是产业地产运营者招商引资最有利的说辞。然而,因其对行业带来的风险具有整体性、普遍性、持久性,所以对于行业来说属于系统性风险,众所周知,系统性风险所带来的经济损失具有不可消除性,此诚生死存亡之利害,不得不高度提防。

【案例】

A企业,与政府签订某高新区整体开发协议,该企业进行整体的规划招商与一二级联动开发,以土地出让收入和税收返还为公司收益。一开始合作异常愉快,双方各取所需,整个园区欣欣向荣,土地出让金节节蹿升。然而该区域突然列入整个国家级新区的范围内,全部规划需要重新调整,土地出让也暂停,导致企业的卖地收入断流,而税收的综合收益仍然没有进入收获期。该企业目前悲惨的陷入极大的被动局面和资金链紧张的泥淖当中,形势岌岌可危。生于政策,死于政策,正是很多产业地产商的宿命之踵,的确令人扼腕嗟叹。

死法2:死于杠杆融资术

产业地产是一门烧钱的生意,其对资金的需求量非常大,无论是前期的投资建设还是后期的管理运营,基本都是以资本链条为主轴来进行操作的,要求企业有非常充裕的资金保障和很强的融资能力。但产业地产又是一个天生融资渠道匮乏的行业,很多产业地产商不得不售商住配套以养园区,在土地供应越来越紧张、房地产市场遭遇寒冬的情况下,“以售养园”的模式已然不能持续,更无法指望用很少的资金去撬动一个规模很大的项目。

虽然不像传统地产那样频频被曝负债率超出警戒线、资金链断裂、老板跑路等负面新闻,但很多产业地产商高负债运营却是不争的事实,很多产业园区其实是处于“短债长投”的局面——产业园区开发和运营期均比较长,回本时间短一点3~5年,长一点8~10年甚至更长,加之园区资产整体变现能力差,需要的是长期廉价的资金支持。而这,中国目前的融资市场是很难支撑的。

【案例】

以上是某品牌产业地产商最近四年的负债率,一直都是高位行走,然而,一切才刚刚开始,2015年产业地产迎来“刺激年”之后,众多园区运营主体都走上了异地扩张之路,这家企业也是全国大肆扩张,但随之而来的是,企业所承担的财务风险也会越来越高,这家企业也是不断铤而走险,玩起股权质押、连环担保、信托融资、夹层融资等各类高成本融资术,一旦真的出现市场风险,财务出现危机的话,普洛斯曾经的断臂求生覆辙可真是值得行业企业去警惕的。

死法3:死于产品滞销关

就目前而言,产业地产市场的产品主要以物理载体硬件为主,软性服务不足甚至长期缺位。产业地产的名号打响是最近一两年的事情,但产业地产的产品却存在已久,工业园区、科技园区、办公园区、生态城、产业综合体、物流基地、总部基地、孵化器、众创空间等都是其产品形态。

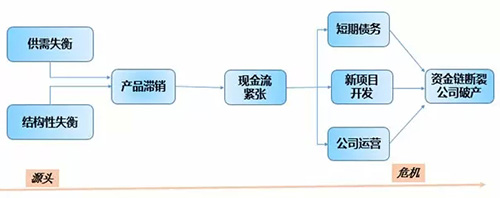

与住宅地产不同的是,产业地产面向的客群主要是企业,尤其是实体企业,而近年来,我国实体经济发展不济,沿海很多地区都出现了倒闭潮,一方面,对产业地产产品的需求度降低,再加上其本来就存在供大于求的状况,由此失衡状态更加严峻;另一方面是产业地产市场产品同质化严重,出现了供给产品与需求产品不匹配的结构性失衡。在市场性供需不平衡和结构性失衡的双重夹击下,园区产品滞销问题已经积重难返。

由此可观,造成行业内招商引资难的原因不能全部归因于实体经济的持续性衰退,还跟行业内产品滞销有关,而造成产品滞销的原因从根本上来说是规划失误和行业的粗放式发展,将行业的产业属性和地产属性本末倒置,从业人员为追求短期利益而让产品成为现金流的承载体,以至于现在进退维谷,生死一线。

【案例】

B公司,曾经是一家中部省会城市非常优秀的住宅开发商,偶然机会在紧挨机场的临空港区跟政府谈下了一块非常不错的地,按照传统房地产思维,地段和既有经验都支撑这个园区的开发。于是该公司聘请了来自欧美的大牌设计公司和代理行,做了一个异常高大上的产业园区,几乎把身家砸进去,前期80万平米建设起来才发现,有效需求不足,客户定位失误,连一平米都卖不出去,最终企业资金链拖垮,老板从此人间蒸发,这个高端大气上档次的园区也沦为史上最奢华的烂尾盘。

死法4:死于水土不服症

我们一直强调,产业地产的大规模、批量化异地复制是一个“伪命题”。产业地产对地域经济、文化、产业基础、政治环境等的敏感度非常高,任何一个因子的不协同都会导致功亏一篑,特殊的天时地利人和可能让园区成功,但世易时移,任何想原封不动地在另一个城市复制这种成功都是妄想,鼓吹这种复制的人,要么很傻很天真,要么很阴很叵测。

因此,当媒体大肆喧嚣中国“下一个硅谷”、“苏州工业园的翻版”、“大连软件园的2.0版本”等话题时,不要艳羡,警惕处之,当天时地利人和、产业孕育的土壤和基因都发生改变时,是很难培育出克隆一般的种子的,所以那些宣称“N年N百园”、“布局沿海中部十几个重点城市”、“把园区建设与产业培育的经验复制到全国”等等的招牌幌子真的可以歇一歇了,如果真的只靠这样就能振兴实体经济,那中国为什么在过去的几十年甚至到眼前为止还是要靠房地产来拉动呢?

“双创”浪潮给产业地产带来的利好是显而易见的,但收效甚微,第一,库存高企,面临去化难题;第二,实体企业景气度不振,无力消化;第三,政策利好,新进入者增多,利润被分食。因此,对于上市企业来说,大规模异地复制的噱头可以提升公司股票价值;对于非上市企业来说,可以制造噱头为上市融资、拿地拿政策做准备。但是真相,可能只能靠时间来戳穿了吧。

【案例】

C企业一直号称自己是某国家级科技园区的建设者,地方政府对其青眼有加,纷纷抛来橄榄枝。该企业借着异地复制“国家级科技园区”的名号,北上南下,东突西进,在很多二三线城市大肆圈地。然而园区建起来之后政府才发现,该企业只能盘活当地的一些存量,根本不可能造起一座本土版的“国家级高科技园区”,甚至连本地的招商都十分困难,而在当地的房地产市场,这家企业却是异常活跃,赚得盆满钵满。当地政府后悔莫及,而这家企业在短暂的利益获取之后,后期也渐渐难以为继,慢慢淡出了行业竞争的主力行列。

死法5:死于政府违约局

正常情况下,政府违约对于商业项目的运营来说属于政治风险,应划归于系统性风险的范畴,其对市场的影响是偶然性的、不可抗拒的,但囿于产业地产资金回笼慢、与政府关系密切的特点,开发企业开辟了一种新的利益模式,那就是建设—移交即BT模式或者建设—运营—移交的BOT模式,另外就是目前正在探索的PPP模式。在这一系列模式中,企业和政府形成了利益共同体,政府信用关系到企业利益。

对于一线城市甚至是二线重点城市来说,政府财政收入比较充裕,违约风险比较低,相对比较安全。然而,一线城市产业地产业态已饱和,基本没有复制扩张的空间,所以产业地产商们纷纷把目光投向了有一定发展潜力的中小城市。当经济处于下行态势时,负债运营的地方政府机构日子也不好过,房地产发展旺盛时,可以很顺利地通过卖地收入弥补缺口。如今,这条道路走不通了,所以三四线城市地方政府债务的违约率近年来不断攀升。进入这些城市的产业地产商,也逐渐感觉到勒在脖子上的绳索越来越紧,渐至呼吸困难……

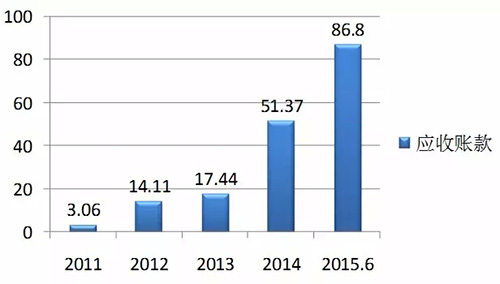

我们上文提到的那一家品牌开发商,负债表中有一项非常关键的数据,叫做应收账款,主要是地方政府欠的招商服务费用,5年前只有几亿元,但是随着其全国的扩张,如今这个应收账款规模已经达到近百亿!这真是让人为其捏了一把汗,哪怕有一家政府违约,也够其受的了。

【案例】

D企业在西南部发达城市起家,受到各地政府盛情邀请,大举杀入多个四线城市。其合作模式是前期自行垫资进入开发以及招商,在完成百分之五十的有效招商后,政府将按照约定的价格购买这些物业。表面上,这家企业看似是在全国布局了十几个园区,风光无限,然而那些欠发达的四线城市,本身财政收入就不高,即便认定其招商运营达标,也没有资金支付,只能形成一个个的应收账款,以及一堆更加难以消化的偏远土地抵债。目前该公司异地的某一个园区项目,当地政府应在2013年就支付近十亿的费用,到今天依然遥遥无期。种种困境之下,该企业财务上出现了巨大危机,不得不承认这种模式的巨大失败,但不知,一切是否还得及。